中国历来传承着人勤兴业、治水兴邦的传统,古有都江堰滋养天府之国,今有雅砻江水电站点亮西南大地。

十年前,湖北抛出 784 亿开挖 “荆汉运河” 的规划,意在打通长江航运的 “堵点”。这一工程曾引发全网热议,如今在争议声中历经起伏,再度进入筹备阶段,其背后的利益纠葛与现实考量,值得深入探讨。

黄金水道的通航瓶颈

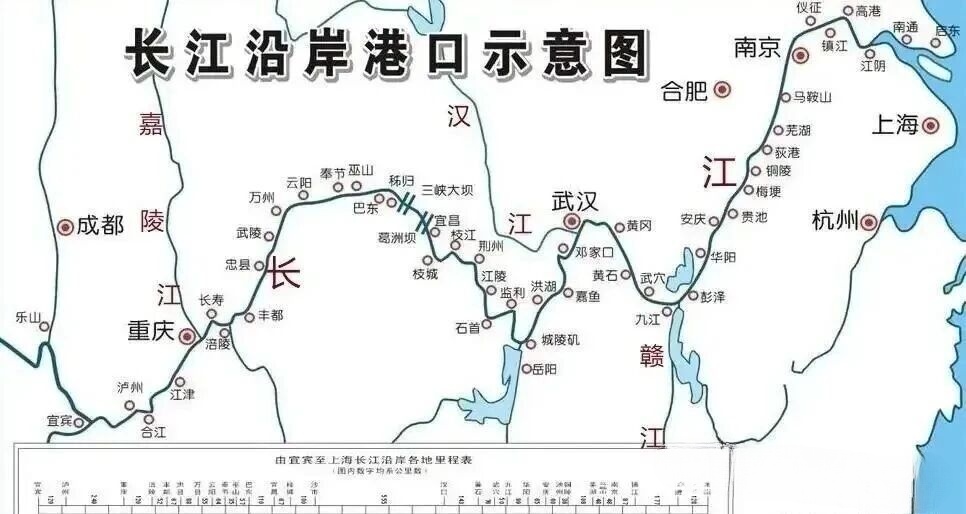

长江干流通航里程超 2800 公里,西起四川宜宾,东至上海,是贯穿我国东西的水运大动脉。

这条黄金水道的年货运量突破 40 亿吨,占据全国内河港口吞吐量的近七成,承载着海量物资的跨区域运输。但看似畅通的航道,却存在着难以突破的通航瓶颈。

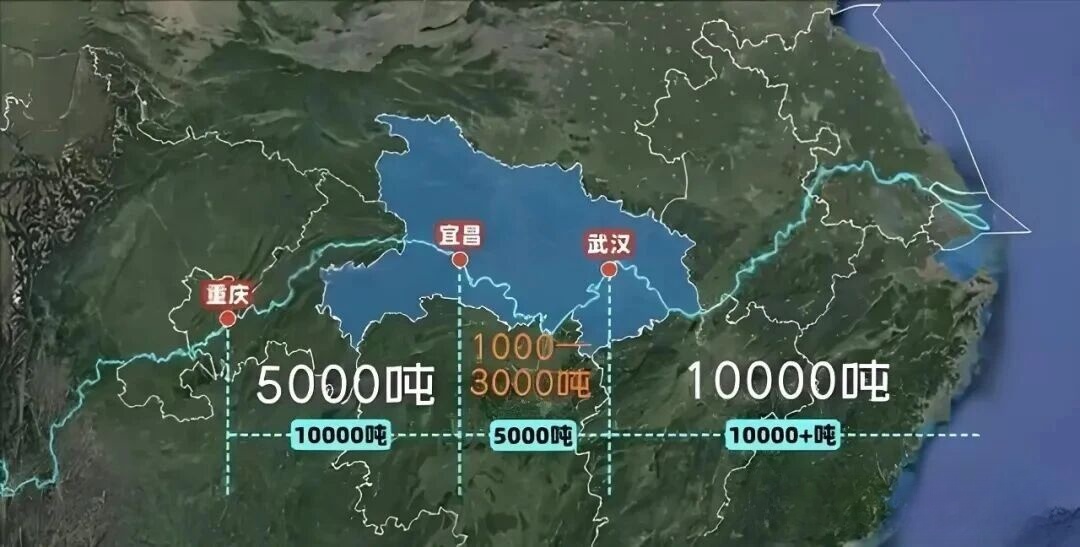

长江航道按通航能力划分为多个区段:南京以下可通行 5 万吨级货船,南京至武汉、宜昌至重庆段能承载 1 万吨级船舶,而武汉至宜昌段的通航能力仅为 5000 吨级,枯水期更是降至 3000 吨级。

一艘万吨级货船从上海驶往重庆,抵达武汉后需拆分货物至多艘小船,待驶过三峡大坝后再重新拼装。每年数十亿吨货物在此环节额外耗费 48 小时运输时间,直接增加数百亿元的物流成本。

这一瓶颈的根源,在于长江部分河段的 “地上河” 特征,其中最典型的便是荆江河段。荆江是湖北枝江至湖南岳阳城陵矶的航道,以九曲回肠、滩浅水窄著称,水深仅 3.5 至 3.8 米,即便经过疏浚,最大水深也仅能达到 4.5 米,仅能满足三四千吨级货船通行,严重制约了长江航运的整体效率。

荆汉运河:破解困局的关键方案

早在 2010 年前后,针对南水北调工程给汉江中下游带来的生态与航运挑战,长江水利委员会、湖北省交通运输厅、湖北省水利厅等单位的专家便已启动系统性解决方案的研究。

2015 年,中国工程院院士、三峡工程及南水北调核心负责人钮新强正式提出 “荆汉运河” 构想。方案规划在松滋市松滋口与武汉市东荆河口之间,依托现有河道进行改造,并新挖部分航道,建成一条长 236 千米、深 8 米、宽 90 米的高标准运河,以满足万吨级巨轮的通航需求,项目总投资预计达 784 亿元。

这条近乎直线的新航道,能缩短航运里程 260 多公里,为船舶节省 14 小时航行时间,每年可减少 300 亿元物流成本。更重要的是,它将实现重庆以下区域万吨巨轮直达上海的愿景,彻底打通长江航运的 “中梗阻”。

荆汉运河与长江主航道(武汉 - 宜昌段)核心数据对比

对比维度 | 长江主航道(武汉 - 宜昌段) | 荆汉运河 (规划方案) |

航道长度 | 约 496 公里(按运河缩短 260 公里推算) | 236 公里 |

通航吨位(满载) | 5000 吨级(枯水期 3000 吨级) | 1 万吨级 |

设计水深 | 3.5-3.8 米(疏浚后最大 4.5 米) | 8 米 |

航程变化 | 原线路无缩短 | 较主航道缩短 260 + 公里 |

单航次时间节省 | - | 约 14 小时 |

年均物流成本影响 | 增加数百亿元 | 减少 300 亿元 |

利益博弈:港口兴衰与生态考量

2021 年,交通运输部针对荆汉运河项目作出回应,称其属于复杂的系统工程,对区域经济、国土空间布局将产生深远影响,立项前需开展全面充分的论证。而这背后,核心的争议点集中在利益竞争与生态保护两大方面。

从航运利益来看,新航道一旦开通,原长江主航道荆州至武汉段(含湖南境内 163 公里岸线)将退化为支流航道。这意味着湖南唯一的长江港口 —— 年吞吐量超 1 亿吨的岳阳港,将瞬间失去水运枢纽地位。

据湖南相关专家测算,项目落地后,湖南省航运量可能暴跌 60%,万吨级船舶将绝迹于该区域,岳阳港已投入的 200 亿元基础设施建设资金或将面临血本无归的风险。

另一方面,生态争议同样不容忽视。三峡工程建成后,洞庭湖已遭遇 “汛期反枯” 的困境。荆汉运河计划从松滋口分流长江水资源,枯水期每秒 200 立方米的调水量,被湖南学者担忧为压垮洞庭湖生态的关键因素。

长江水的分流将直接切断洞庭湖的主要补给来源,这片栖息着 117 种鱼类和 19 种珍稀鸟类的湿地,可能退化为季节性水沟,而湖区依赖湖水的农业灌溉体系,也将面临崩溃的危机。

争议不止,工程再启

2025 年 4 月底,湖北省政府宣布启动荆汉运河前期筹备工作,涵盖主航道建设、沿线配套设施完善、环保工程推进及智慧航运系统搭建等内容。目前,湖北省已与国家开发银行、中交集团签署战略合作协议,200 亿元首批资金已落实到位,征地拆迁工作即将启动。

任何重大工程的推进都难免伴随争议,就像三峡工程的影响至今仍在持续发酵。荆汉运河的建设,究竟会改写长江航运格局,还是引发新的区域平衡问题,仍需时间给出答案。